董其昌《松溪图》——水墨绘松溪 行草书桂枝

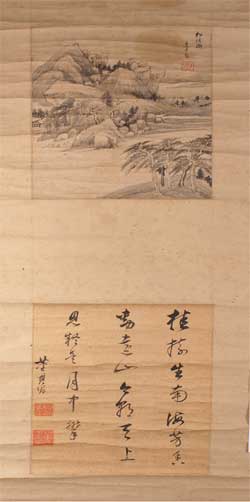

陕西省华阴市西岳庙文物管理处收藏了一件明代画家董其昌绘制的山水画——《松溪图》。该图原为清代道光、咸丰两朝重臣华阴人李僡所珍藏,20世纪50年代李僡后裔捐赠给当时华阴县文化馆,现归西岳庙收藏。此画为纸本水墨画,立轴,分两部分,上为画面,下为题诗。大小相若,均高30.5厘米,宽24厘米。经观察,属一失散的册页,后被装裱成立轴。画面右上侧题有“松溪图 玄宰画”六字,下钤有阳刻篆书朱文“昌”印,长0.30厘米,宽0.30厘米。下方诗堂题有行草书五言诗:“桂树生南海,芳香劲远山。今朝天上见,疑是月中攀。”左侧落款“董其昌”,下钤两方阴刻篆书白文印:一方为“宗伯学士”,长0.38厘米,宽0.38厘米;另一方为“董氏玄宰”,长0.44厘米,宽0.44厘米。1994年夏,经故宫博物院书画鉴定家刘九庵、杨臣彬先生鉴定,陕西省文物鉴定委员会鉴定,《松溪图》为董其昌的真迹。

《松溪图》画面采用远山近景多层次构图,图中群峰高耸,危崖凸峭。巍峨的山脉绵延伸向远方,茂密的松林从山巅一直逶迤山下。群松与群峰互相遮掩,使山、树互有动感、互有高低的融为一体,给人以灵秀俊美之感。山前广袤开阔的河流,随着山脉的走向,缓缓流淌着,显得静谧而逍遥。近处的坡地上则稀疏地生长着数株松树,显得高大参天。寥寥数笔勾画的几间茅舍,虚实并用的笔法,给人留有极大的想象空间,巧妙地表现出生活于此的恬淡安逸。山石使用披麻皴,整个画面具有荒率之气。一望而知,具有鲜明的临仿“元四家”之一黄公望的风格。全图笔墨细腻流畅,毫无斧凿之痕。画风清新秀丽,笔意安闲温和,体现了画家所追寻的“禅”性。

画法上,画家用枯墨勾皴出山高、石峭,表现了山峰、岩石的阴阳感;同时用淡墨对山、石也进行不同程度的晕染,使山、石显得坚硬而又苍润,增添了真个画面的立体感。对崇山深处的松林施以浓墨,逼真地显示出松林的茂密挺拔。全图用墨恰到好处,董其昌以书法的笔墨修养,融会于绘画的皴、擦、点划之中,使得山川树石、烟云流润,柔中有骨力,转折灵变。墨色层次分明,拙中带秀,清隽雅逸。平淡天真的格调散发在整个画面之中。气势恢弘,妙趣横生。

他的绘画对明末清初的画坛影响很大,并波及到近代画坛。当时就有南董北米之说,《画史绘要》评价道:“董其昌山水树石,烟云流润,神气俱足,而出于儒雅之笔,风流蕴藉,为本朝第一。”

再看董其昌所书桂枝诗:“桂树生南海,芳香劲远山。今朝天上见,疑是月中攀。”五言四句三行二十个字,该诗以行草书写而成。书风飘逸空灵,风华自足。笔画园劲秀逸,平淡古朴。用笔精到,始终保持正锋,少有偃笔、拙滞之笔;在章法上,字与字、行与行之间,分行布局,疏朗匀称,力追古法。用墨也非常讲究,枯湿浓淡,尽得其妙。风格萧散自然,古雅平和。细细观察,书法结体宽绰,取颜真卿之布白而不强作恢弘,笔势潇洒随意,取米芾之“奇宕潇散,时出新致,以奇为正,不主故常”。

董其昌书法历来得到很高的评价与认可,在世时人称其与邢侗、米万钟、张瑞图为“明末四大书家”,《明史·文苑传》“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。”康熙:“华亭董其昌书法,天姿迥异。其高秀圆润之致,流行于褚墨间,非诸家所能及也……其用墨之妙,浓淡相间,更为绝。临摹最多,每谓天姿功力俱优,良不易也。”清代著名学者、清代著名书家王文治《论书绝句》曾赞曰:“书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。除却平原俱避席,同时何必说张邢。”谢肇称其“合作之笔,往往前无古人”。周之士说他“六体八法,靡所不精,出乎苏,入乎米,而丰采姿神,飘飘欲仙”。

董其昌(1555-1636)明代后期大书画家、书画理论家、书画鉴赏家,华亭(上海松江)人,人称“董华亭”。字玄宰、元宰,号思白、香光居士,谥号文敏。绘画上,擅画山水,渊源董源、巨然,崇尚以黄公望、倪瓒、吴镇、王蒙为代表的“元四家”山水画风,尤其看重黄公望,提倡“文人画”, 竭力推崇和提倡“文人画 ”的“士气”。注重师法古人的传统技法,但在笔和墨的运用上,有独特的造诣,自成风格。著有《容台集》《容台别集》《画禅室随笔》《画旨》《画眼》等书。《松溪图》体现了他的艺术主张,反映了其绘画风格、书法特点,对研究董其昌的书画艺术具有极高的价值,是一件不可多得的艺术珍品。

作者:liuhuafang

编辑:Administrator

上一篇:

末代状元张謇的《楷书八言联》

下一篇:

王羲之书法(二)

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

人艺“经典保留剧目恢复计划”开篇之作 《风雪夜归人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探滤镜 《黄雀》讲述充满“锅气”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27