也谈沈尹默的书法作品

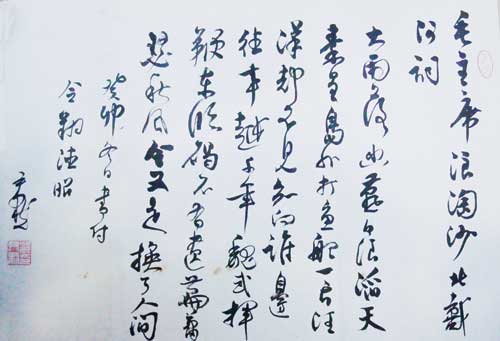

《中国文物报》2007年12月5日第8版刊载一篇《沈尹默先生的书法作品》,此文有头版的导读,就及早注意到了。因为一直喜爱沈尹默的书法,当然一睹为快。初看很爽,通篇赞美之词,甚合我意。读到“草书诗轴(图3),纵130厘米,横34厘米,纸本。此轴写于1942年,上书古人七言诗一首:‘春江窃窃本无地,飞帆浩浩穷天际。朝出吴川夕云溪,回首为林鸣岸齐。枕师高认自啸影……’”,觉得这诗说不出的别扭,意思读不通,诗意的美感一点儿也没有。用放大镜看(图3)的照片,字太小,但还是能认出一些字来,第一句明显是“春江窈窈来无地”,第五句是“柁师高卧自啸歌”。“柁”字不太常见,是“舵”的异体字,舵师就是船老大,很清楚的。“枕师”是什么?恐怕没人知道。通篇看下去,一些字不能确认,尤其是诗题,始终读不出来。查检一番,原来是王安石诗《如归亭顺风》,全诗为:

春江窈窈来无地,飞帆浩浩穷天际。

朝出吴川夕霅溪,回首乔林吹岸齐。

柁师高卧自啸歌,戏彼挽舟行复止。

人生万事反衍多,道路后先能几何。

诗读通了,再看那幅书法,真是“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇”,怎么看怎么好,越看越舒服。

回头看了一下(图2),此幅是行楷,字也大一点,都能认清,是五言诗。看文章,却是:“行书剑门诗轴(图2),纵80厘米,横42厘米,纸本。此幅于1945年写于重庆,所书为杜甫的七律《剑门》诗作。”我把此诗抄录于下:

惟天有设险,剑门天下壮。

连山抱西南,石角共北向。

两崖崇墉倚,刻画城郭状。

一夫怒临关,百万未可傍。

珠玉走中原,岷峨气悽怆。

三皇五帝前,鸡犬莫相放。

后王尚柔远,职贡道已丧。

至今英雄人,高视见霸王。

并吞与割据,极力不相让。

吾将罪真宰,意欲铲叠嶂。

恐此复偶然,临风默惆怅。

这诗怎么能读作七律?七律七言八句,共56字。此诗22句,全诗110字。若算作两首七律,却少两个字。再说,按七律读,“惟天有设险剑门,天下壮连山抱西……”,这是什么诗句?

老杜的诗吞吐千古,心雄万夫,配上沈尹默遒逸劲健的字,可谓双剑合璧,二美比肩,字与诗相得益彰。诗轴的价值端在于此。读为七言,无韵无律,诗意荡然无存,沈尹默的字亦失却不少神采。

随即把(图1)和(图4)都看了一遍,发现文章对(图4)的解说也错了。且看:“行书诗轴(图4),纵47厘米,横25厘米,纸本。沈尹默是北大中文系的名教授,五四运动后,积极地提倡白话文和新诗,在青年中很有影响,他还出版过新诗专集,是五四时期著名的新诗诗人之一。此幅作品为抗战胜利后在重庆所书,上书作者新诗一首,诗云:‘江边终日水车鸣,我自平生爱此声,风月一时都属客,杖藜聊复寄诗情’。”

这诗根本不是新诗,而是旧体诗,七言绝句。诗押下平声八庚韵,格律精严,平仄谐调。尽管沈尹默在五四时期很活跃,确实是新诗人,但这一首却不是新诗。况且沈尹默的旧体诗词也很著名,并不是仅写新诗,从不写旧体诗。因此,就此幅作品而言,所有关于新诗的说法,均属赘语。

书法艺术是形式美,似乎与内容关系不大,但不认识字而欣赏书艺,总有缺憾。有些古代流传下来的名作,个别字不能确认,并不影响这些作品的价值,可不认识的字依然是白璧微瑕,只不过无法解决罢了。对于现代作品的欣赏,本来能够避免出现这样的问题,那我们为何不把内容和形式联系起来一同欣赏呢?再说,书法与诗词都是传统文化的一个部分,二者本有着共同的产生土壤和生长环境,其美学基础是相同的,诗词的内容会对书法家书写时的心理状态产生影响,也是书法家选择表现方式的依据之一,把二者割裂开来,肯定不能得到完整的艺术享受。所以,欣赏书法时无视作品的内容,这种欣赏方式是不可取的。

作者:liuhuafang

编辑:Administrator

上一篇:

风格独特的通山剪纸

下一篇:

高凤翰左手《牡丹图》

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

人艺“经典保留剧目恢复计划”开篇之作 《风雪夜归人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探滤镜 《黄雀》讲述充满“锅气”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27