沈尹默先生的书法作品

|

|

沈尹默(1883-1971),原名君默。一作君墨,后更名尹默,号东阳仲子、秋明、匏瓜等,浙江吴兴人,是我国近代著名书法家和诗人。沈氏早年赴日留学,归国后从事教育。在五四时期,沈氏是新文化运动的骨干,曾轮流主编著名进步杂志《新青年》,是《新青年》编委之一。曾任北京大学教授、河北省教育厅厅长、北平大学校长、中法文化交流出版委员会主任、国民政府监察委员等职。1946年因不满当局统治,退隐上海,以鬻字为生。解放后先后当选为第二、三届全国政协委员,第三届全国人大代表,中央文史馆副馆长,上海市人大代表,上海市文联副主席,上海市文管会委员,上海中国书法篆刻研究室主任等职。

沈尹默是20世纪中国书坛具有举足轻重地位的书法家,他和于右任一起,分别代表了帖学和碑学两座高峰,是近现代书法史上最具影响力的一代书宗。首先是他自觉地将书法艺术看成一门学科,改变了以往视书法为文人“雅事”、“余事”的传统观念。其次是他首先将书法艺术推进大学课堂,终生为提高书法艺术地位,为繁荣书法艺术而奔走呼吁,并培养了一大批卓有成就的书法家,在书法理论上卓有建树。在书法实践上,他的书法取法二王、米芾等帖学大师,掺以北碑墓志的影响,精于用笔,清健秀润,自成一家,是二王流派的领军人物。著名文学家徐平羽谓其“超越元、明、清,直入宋四家而无愧。”已故著名书画鉴定家谢稚柳认为:“数百年来,书家林立,盖无人出其右者。”已故台北师大教授、台湾国文研究所所长林尹先生赞其书法为“米元章之下。”台湾大学教授傅申先生赞其楷书“清隽秀朗,风度翩翩,在赵孟頫之后,难得一睹。”抗日战争时期,沈尹默承于右任先生之邀,任重庆国民政府监察委员,先后借住在歌乐山和北碚,从事抗日救亡活动。是时,沈先生在工作之余,不废临池,勤奋创作,书法艺术达到很高的境界,下面介绍的四件沈尹默书法作品,都是这个时期的作品,充分反映了他的书法艺术。

楷书对联, 纵117厘米,横13厘米,纸本。上用楷书书写对联一副,其联曰:“既秉上皇心,岂屑末代诮;始信安期术,得尽养生年。”沈氏是著名的书法家,倾毕生精力,精研楷法,悉心临摹,广收博取,形成了秀逸儒雅的楷书风貌。他的楷书分大楷与小楷,其中大楷以褚为底,以张即之为面。同时融会“二王”,吸取魏碑中那些方截峻利的笔法和变化无穷的结体,故写得俊雅劲爽,干净利索。但由于其视力不好,大楷很少写。因此,在他的传世作品中,这样的大楷是很少看到的。此幅神完气足,非常精美,是沈尹默大楷中的巅峰之作。

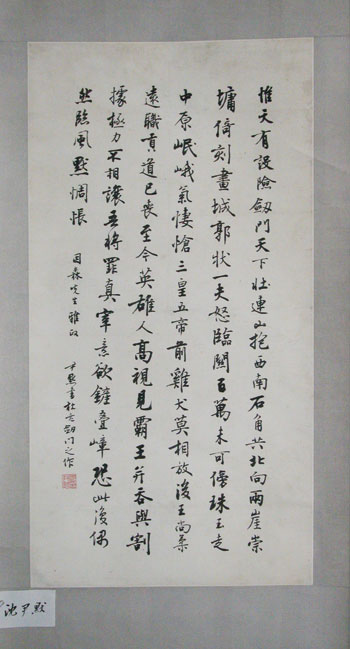

行书剑门诗轴,纵80厘米,横42 厘米,纸本。此幅于1945年写于重庆,所书为杜甫的七律《剑门》诗作。剑门为四川门户,有一夫当关万夫莫开之险,沈氏在外敌入侵时书此诗轴,也寄托了自己的情感。沈氏工楷、行、草书,尤以行书擅名。他的行书被称为米芾之后八百年来第一人,书风端丽流美,隽逸有致,享有很高声誉。此作用笔凝练精致,笔道畅达自然,点画遒劲圆润,极富书卷气。通观全幅作品,笔力雄健,跌宕起伏、变幻莫测,具有很高的艺术成就。

草书诗轴,纵130厘米,横34厘米,纸本。此幅写于1942年,上书古人七言诗一首。诗曰:“春江窃窃本无地,飞帆浩浩穷天际。朝出吴川夕云溪,回首为林鸣岸惊。枕师高认自啸影,戏彼挽舟行复止。人生万事反衍多,道路后先能几何?”沈氏工楷书、行书,在草书上也达到很高的成就。他的小草学怀素《草书千字文》,虽不能说已深入堂奥,但确已探到不少精髓。故其小草写得神态从容,用笔枯淡、聚散如风行雨散,行笔使转翻合,俱合理法,创作了不少法意皆具的上乘之作。此幅作品取二王之风,唯点画转折之间带有碑意,用笔刚柔相济,得心应手,粗处不蠢,细处不弱,结体有正有侧,行气有断有续,于正侧断续之间,自然姿态横生,呈现出圆润妍美的儒雅风格。

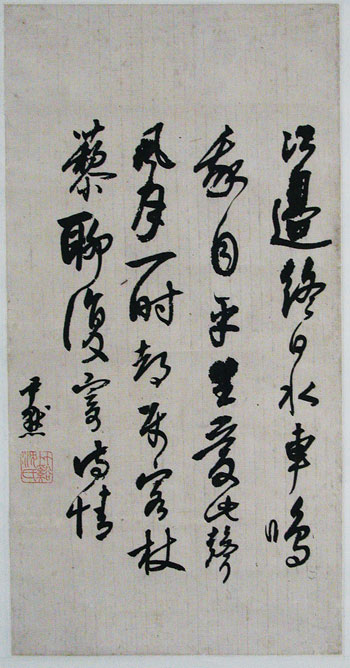

行草诗轴, 纵47厘米,横25厘米,纸本。沈尹默是北大中文系的名教授,五四运动后,积极地提倡白话文和新诗,在青年中很有影响,他还出版过新诗专集,是五四时期著名的新诗诗人之一。此幅作品为抗战胜利后在重庆所书,上书作者新诗一首,诗云:“江边终日水车鸣,我自平生爱此声,风月一时都属客,杖藜聊复寄诗情”。从中可看出对农家生活的热爱和向往,寄托了作者归隐的心声。此幅行草笔力遒劲,雅典润逸,神理健畅,酣畅淋漓,反映了作者高超的书法艺术。

作者:liuhuafang

编辑:Administrator

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

人艺“经典保留剧目恢复计划”开篇之作 《风雪夜归人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探滤镜 《黄雀》讲述充满“锅气”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27