《家里家外》:从强刺激到强共鸣的“反算法突围”

【视听观察】

作者:周蓉(中国电视艺术交流协会影视艺术专业委员会副秘书长)

《家里家外》以良好的市场表现成为2025年微短剧领域的佳作:上线3天播放量突破10亿,半个月全网话题量超40亿。这一爆款的诞生,不仅打破了微短剧行业长期以来的制作运营定式,更标志着内容创作思维的根本转变——从依赖“强刺激”的感官轰炸转向追求“强共鸣”的情感连接。当下部分内容生产陷入了投流、算法的数据逻辑中,影响了内容的质量。而《家里家外》的成功证明:真实的生活叙事、真挚的情感表达、真诚的艺术创作,具有穿透算法壁垒、直抵观众心灵的力量。

《家里家外》开辟了微短剧现实题材创作的新赛道。该剧将镜头对准普通人,将巴蜀地域文化、伦理情感叙事与改革开放时代记忆相融合,讲述20世纪80年代一个重组家庭在时代浪潮中携手奋斗的温馨故事。爽点高频化是现在微短剧的普遍特征,它迎合了一些观众对情感满足和情绪疏解的需求。但这些廉价的爽点难以支撑起剧集的社会价值,也无法给观众提供持久的精神滋养和深度的审美体验。《家里家外》中,女主角蔡晓艳敢爱敢恨,不内耗,是远近闻名的“歪婆娘”;男主角陈海清有责任,有担当,是家务全包、工资卡上交的“耙耳朵”。这对性格迥异的重组夫妻,给予双方的孩子充分关爱,他们共同构筑起温暖的小家。创作者将镜头埋进情感褶皱里,捕捉生活本身的戏剧张力,通过真实细腻的观察和幽默温情的叙事,表现温馨自然的情感互动以及重组家庭建立信任的过程,引发观众的情感共振。

一段时间以来,微短剧行业陷入用户认知的误区:从业者基于刻板印象,将核心受众简单定位为“下沉市场”,在内容生产上套用一些网络文学的套路化模式。这种先天不足的创作逻辑导致一个吊诡现象——观众沉溺于碎片化叙事带来的即时快感,却因内容质量低下、格调低俗而产生观剧羞耻心理,甚至对自身的审美趣味产生怀疑。《家里家外》的出现打破了这一行业困局。在受众认知上,颠覆了“微短剧是下沉市场专属”的行业偏见。在观看伦理上,它让观众摆脱了“看微短剧就是低级趣味”的心理负担,实现了从“偷偷追剧”到“主动分享”的转变。

中国微短剧行业正处于转型升级的关键节点。虽然《家里家外》的热播为行业注入了新活力,但我们必须清醒地认识到,仅靠个别优质作品的突破远不足以改变行业整体生态。当前,微短剧行业仍面临诸多深层次问题:从内容层面看,同质化、低俗化、爽点廉价化等问题依然突出;从商业模式看,单一投流机制和“流量黑箱”制约着行业健康发展;从制作端看,小投入快回报的投机心态导致“劣币驱逐良币”现象频发。即便是《家里家外》也不可避免地存在模式化小品和段子式表达的局限。

2024年中国微短剧市场规模已突破500亿元,行业正迎来从量变到质变的转折。要实现真正的转型升级,必须从根本上改变发展逻辑:一方面要突破单一投流模式的桎梏,通过深度挖掘内容价值来拓展用户群体,提升优质用户占比;另一方面要建立良性的商业生态,探索非流量的变现路径。《家里家外》的成功经验表明,只有坚持内容创新、价值升维和受众重构,才能推动微短剧从“流量贩售”迈向“精耕时代”。

值得欣慰的是,在政策引导下,越来越多的从业者开始主动拥抱变化。他们扎根行业沃土,摒弃低俗内容,积极探索高质量发展路径。当然,这场转型并非一蹴而就,那些仍在批量生产“爽感代糖”的创作者需要明白:真正能打动观众的,从来不是算法推荐的瀑布流,而是那些能照进观众精神原乡的微光——那里有生活的烟火气,有时光的韵律感,更有跨越时空的人性共鸣。直面问题、勇于创新,中国微短剧终将实现质的飞跃。

《光明日报》(2025年04月16日 15版)

编辑:但堂丹

上一篇:

陈明昊:做演员,得和角色过日子

下一篇:

清明档稳中求进 “五一”档蓄势待发

相关新闻

-

从“秀场”到“带货”,电商直播的春天是否已到来?

本月起,中国广告协会发布的《网络直播营销行为规范》正式实施,由于电商直播的日益火爆,此规范一经发布便受到了广泛关注。《...

-

新书荐读

《一个村庄的奋斗:1965-2020》董筱丹著 内容简介:温铁军工作室继《八次危机》《去依附》后的全新力作,书中记录不断变迁的乡...

-

人性的善良与温情 ——《许三观卖血记》读后感

○王恬余华,在我的印象里是一位“冷酷”的作家。余华用他那冰冷笔调,不动声色的让我们目睹了故事中的人物一个又一个地死去...

-

中央网信办启动“清朗·网络直播领域虚假和低俗乱象整治”专...

为督促网络直播平台落实主体责任,强化网络主播行为管理,推动网络直播行业健康有序发展。

-

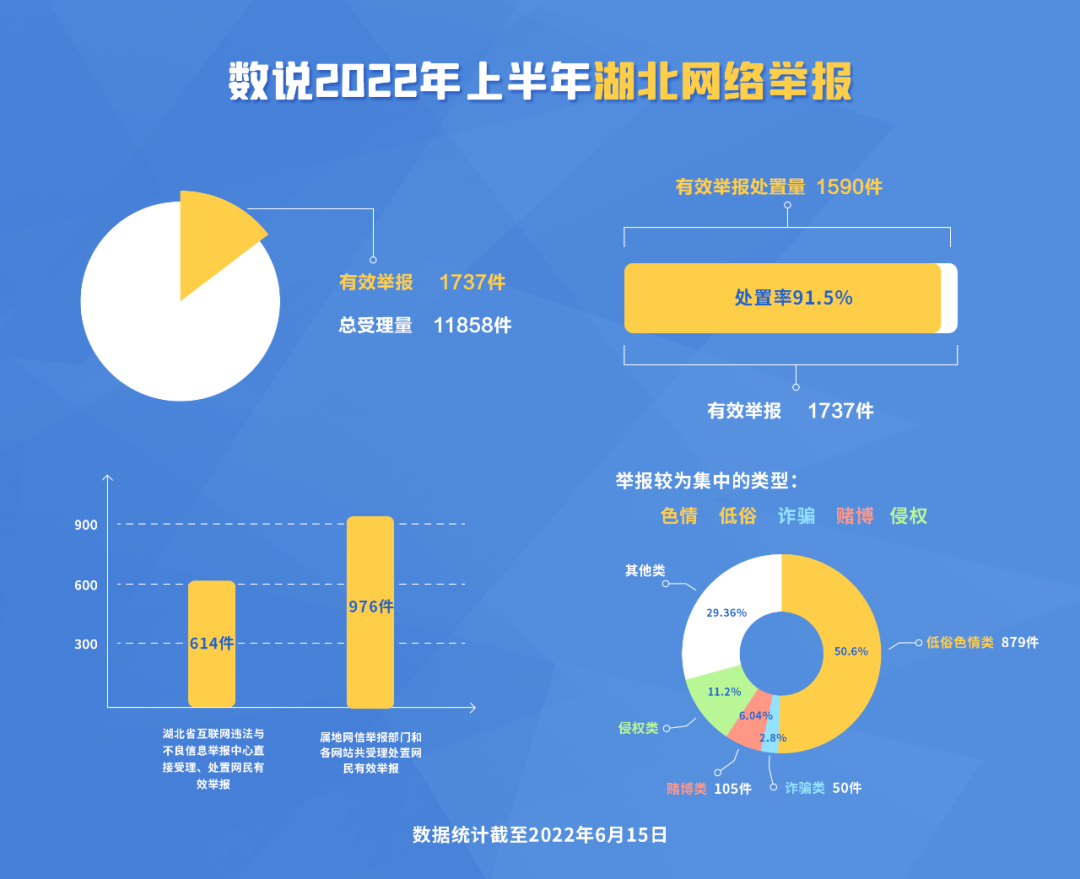

湖北:上半年受理网民举报11858件

下一步,湖北省互联网违法与不良信息举报中心将深入践行网上群众路线,进一步将网络举报工作做深做实,引导网民面对网络暴力...

-

网信部门依法查处一批低俗炒作娱乐明星信息账号

同时,欢迎广大网民积极参与监督举报,共同营造清朗网络空间。

-

国家网信办专项整治!再见了,关不完的广告弹窗

国家网信办对手机浏览器乱象进行专项整治再见了,关不完的广告弹窗近年来,随着移动互联网的快速发展,手机浏览器逐渐成为广...

-

中央网信办部署开展2024年“清朗”系列专项行动

中央网信办相关部门负责人表示,将按照工作计划安排,有力有序推进2024年“清朗”系列专项行动,确保整治工作取得扎实成效,...

-

今日辟谣(2025年4月7日)

督促网站平台依法依约关闭和长期禁言处置“超能摄影阳阳”“摄影刘大锤”“老板王大发”“娱乐冇饭”“追星少女卓小宴”“贴...

-

今日辟谣(2023年11月17日)

针对这类情况,很多患者的第一反应是吃“消炎药”,但患者往往分不清消炎药和抗生素类药物的区别就自行服用,造成健康隐患。

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

人艺“经典保留剧目恢复计划”开篇之作 《风雪夜归人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探滤镜 《黄雀》讲述充满“锅气”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27